Se ha hablado mucho de la España vacía, casi siempre para denunciar su abandono, la falta de servicios, o la escasa atención que merece por parte de las administraciones públicas. Todo eso es cierto, pero ahora nos proponemos hablar de un hecho menos conocido que también forma parte de la misma realidad: la gran cantidad de nuevas viviendas que se han construido en un territorio que se caracteriza, precisamente, por la existencia de un inmenso parque inmobiliario abandonado o infrautilizado.

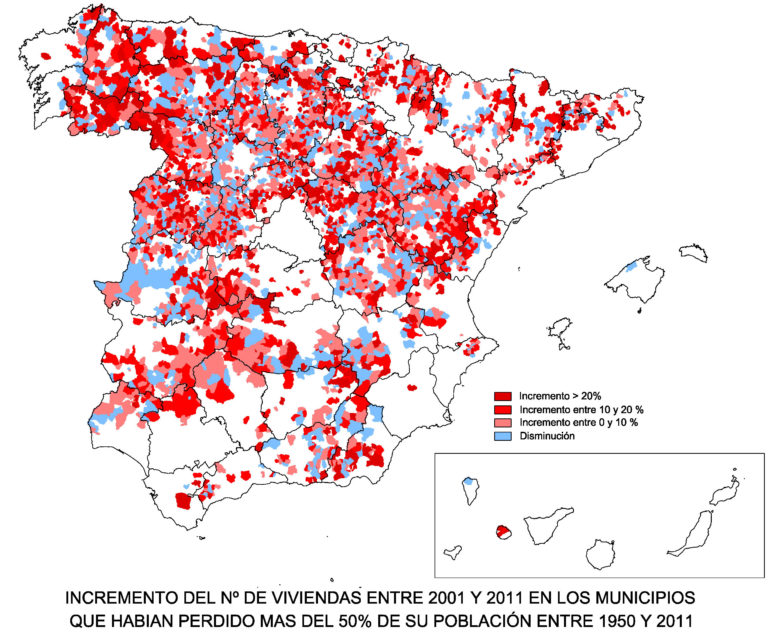

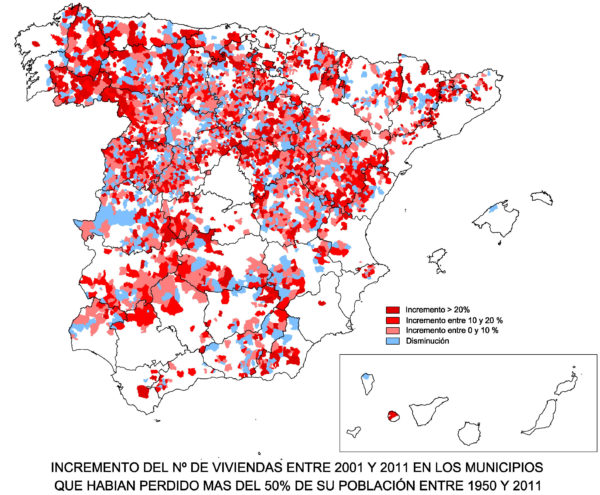

La España vacía es el resultado de varias décadas de intensas migraciones desde el mundo rural hacia las ciudades y, como es lógico, una de las consecuencias más directas de este éxodo son las viviendas vacantes o infrautilizadas que han ido dejando atrás los que se marchaban. Tal como se recogía en eldiarioclm.es en un artículo de Carmen Bachiller, los porcentajes de este tipo de viviendas son crecientes a medida que disminuye el tamaño del municipio y aumentan las tasas de emigración, pero lo que resulta sorprendente es que en los pueblos más afectados por el éxodo rural haya aumentado simultáneamente el número de viviendas. En concreto, en el último periodo intercensal (2001-2011), esta paradoja se observa en 2 de cada 3 de los municipios que habían perdido más de la mitad de su población entre 1950 y 2011. Este grupo representa en su conjunto más del 36% del territorio nacional e incrementa el número de viviendas un 15,75 % en diez años mientras mantiene un 53,3 % del parque desocupado o infrautilizado.

¿Por qué hemos tenido una actividad inmobiliaria tan pujante en un territorio que se está quedando vacío? La vuelta de los antiguos emigrantes una vez jubilados o durante los fines de semana y vacaciones no es suficiente para explicarla. Tampoco parece que lo sea el posible atractivo ambiental de la España interior, porque la construcción de nuevas viviendas en municipios regresivos se ha generalizado por todo el país. Para tratar de encontrar una explicación trataré de ofrecer un relato de los acontecimientos:

Una vez pasados los apuros de los primeros años en la ciudad y resuelto el problema de la primera vivienda, la nueva clase media española surgida de la emigración se compró su primer coche y comenzó a explorar el territorio en busca del espacio vital que no tenía en los pisos y barriadas de la gran ciudad. Algunos de los que vivían cerca de sus pueblos de origen optaron por recomponer sus raíces durante los fines de semana y las vacaciones, otros encontraron una alternativa en las miles de “urbanizaciones” para todos los presupuestos que empezaron a surgir alrededor de las áreas metropolitanas y ciudades medias, pero casi todos coincidieron invirtiendo la práctica totalidad de sus pequeños ahorros en una segunda vivienda, hasta el punto de que el peso porcentual de los activos inmobiliarios en la riqueza de los hogares españoles de calase media ha llegado a superar 90% de sus activos (Naredo-Carpintero-Marcos Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española, Funcas, 2008).

La mejora progresiva de las comunicaciones y de las perspectivas económicas hizo que este fenómeno, que en principio se reducía al entorno de las grandes áreas metropolitanas, se generalizara a la mayor parte de España sin limitarse a las áreas de mayor interés natural, probablemente porque con mucha frecuencia la mera posesión de la segunda vivienda era más importante que el disfrute objetivo del territorio. Al fin y al cabo, la mayor parte del tiempo se pasaba en la nueva casa, y muchos de los amigos y conocidos del “pueblo” o de la urbanización podían vivir durante el resto de la semana en la misma barriada de la gran ciudad. Por motivos sociológicos y económicos la demanda se fue trasladando poco a poco desde las “urbanizaciones” periféricas más o menos aisladas hacia los núcleos tradicionales.

La demanda de segunda residencia rural coincide con el hundimiento de las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, de forma que muchos propietarios entendieron que el mejor uso que podían dar al suelo que habían heredado de sus padres era venderlo a los únicos dispuestos a pagar algo por él: los urbanitas. Los pocos comerciantes y artesanos que se quedaron, al ver cómo se marchaban sus clientes de toda la vida también entendieron que la única solución era atraer a los forasteros para subsistir. Los ayuntamientos democráticos, además de responder a las lógicas demandas de sus vecinos, entendieron que la única forma de mantener los servicios públicos e incluso su propia existencia como entidades locales independientes era atraer nuevos residentes, aunque fueran temporales, y crecer, sobre todo crecer, así que todos los afectados se pusieron a remar en la misma dirección y la venta de suelo y la construcción de viviendas se convirtieron en el bálsamo de Fierabrás del mundo rural.

Es posible que el Estado y las comunidades autónomas no hayan tenido un papel protagonista directo en este proceso, pero tampoco han hecho nada por evitarlo, y en cualquier caso han engrasado la maquinaria inmobiliaria hasta el estallido de la burbuja, tanto en el mundo rural como en el resto del territorio. Se ha desgravado la adquisición o construcción de viviendas, se ha diseñado una legislación urbanística orientada sistemáticamente al crecimiento e incluso se ha considerado la urbanización como una actividad intrínsecamente modernizadora y generadora de riqueza que había que proteger frente a propietarios conservadores.

"¿Qué hacemos con el patrimonio residencial infrautilizado de la España vacía?"

Hasta aquí el relato de lo que hemos vivido, pero ¿qué hacemos ahora con el patrimonio residencial infrautilizado de la España vacía? ¿cómo van a mantenerlo las nuevas generaciones cuando tienen dificultades para comprar o alquilar su primera vivienda?. De momento, mientras buscamos soluciones que no parecen sencillas, lo primero que se me ocurre es que tenemos que parar este despropósito. Para eso no se necesitan grandes inversiones sino un debate abierto que enfrente a los protagonistas de esta historia con su propia realidad, porque en el fondo se trata de un problema de actitudes y por tanto cultural. De eso, y de otros problemas relacionados con la España vaciada, hemos hablado varias docenas de profesionales convocados este fin de semana en Brihuega por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, pero es necesario extender el debate al conjunto de la población porque el futuro sólo podemos hacerlo entre todos.

Los urbanitas tienen que entender que no es necesario malgastar todos sus ahorros ni poseer ninguna vivienda para disfrutar de la naturaleza y el encanto de nuestros pueblos. Los pocos que se han quedado o tienen intereses en los pequeños municipios tienen que entender que la urbanización y la construcción desmedida no resuelven ningún problema a medio y largo plazo, sino que más bien lo crean, que lo mejor que se puede hacer para preservar el legado de los abuelos es utilizarlo para prestar servicios de forma sostenida, no venderlo apresuradamente y marcharse a la ciudad con el resultado de la venta. Nuestros representantes políticos tienen que entender que no los elegimos para que nos den caramelos ni para que se pongan nerviosos después de cada manifestación multitudinaria, sino para que piensen con serenidad en el futuro común y tiren del carro, que crecer para mantener o mejorar los servicios que presta un ayuntamiento no sólo no es necesario, sino que además es imposible que crezcamos todos, y que no existe ninguna dicotomía campo-ciudad sino que en el siglo de la globalización ni el territorio ni la economía ni la población pueden compartimentarse. Al final siempre seremos las mismas personas y los mismos flujos económicos utilizando la totalidad del territorio.

Casi siempre que los arquitectos, ingenieros, urbanistas, geógrafos y otros profesionales del territorio analizamos un problema tendemos a pensar que la solución solo puede venir de la mano de un proyecto o un plan, a ser posible diseñado por nosotros mismos, y en este caso hay quien piensa que los problemas de la España vacía se resolverán mediante eso que llamamos Ordenación del Territorio, es decir, planes basados en sesudos estudios que dispongan lo que se debe hacer o no hacer en cada lugar. He aquí otro problema cultural y otro debate necesario, porque el urbanismo y la ordenación del territorio, que al fin y al cabo son la misma cosa, no pueden consistir en diseñar un mundo ideal en el que todo encaje, sino en conciliar los inevitables conflictos por el uso del espacio que siempre surgirán en una sociedad abierta, en la que la última palabra nunca corresponderá al urbanista ni al soberano, sino a los millones de personas y entidades que todos los días toman decisiones con repercusiones espaciales. El futuro no se puede diseñar, pero podemos mejorarlo con la palabra.

Tomás Marín Rubio, arquitecto